© Opéra national de Paris.

À l’origine, cet opéra - inachevé - du compositeur russe devait figurer dans un triptyque consacré aux moments charnières de l’histoire russe en seconde place (le premier volet étant "Boris Godounov"). Le troisième tableau ne vit pas le jour, et cette "Khovantchina" péniblement conçue entre 1873 et 1880, n‘est qu’à peine ébauchée. Seuls deux passages sont entièrement orchestrés à la mort prématurée du musicien ; la partition étant restée au stade de l’écriture pour le piano et les voix. Rimski-Korsakov l’achève dès la disparition de son ami, membre comme lui du Groupe des Cinq*. D’autres musiciens éminents en proposeront des versions : la plus fidèle étant l’orchestration proposée par Dimitri Chostakovitch en 1959 (celle que nous entendons à Bastille).

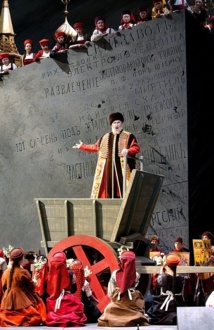

Le livret - coécrit par Moussorgski et le porte-parole du Groupe des Cinq, Vladimir Stassov - présente un épisode historique célèbre. Le Prince Ivan Khovanski, chef du corps redouté des archets (ou Streltsy) créé par Ivan IV (alias "le Terrible"), est un boyard, c’est-à-dire un des premiers nobles de l’empire. De cette noblesse fidèle aux racines slavophiles et tatares qui s’est alliée aux religieux traditionalistes, les Vieux-Croyants (ces "Raskolniks" chers à l’écrivain Alexandre Soljénitsyne), radicalement opposés aux réformes tant religieuses que politiques, entreprises dans la deuxième partie du XVIIe siècle. Tous périront après avoir tenté un coup d’état au Kremlin.

Le livret - coécrit par Moussorgski et le porte-parole du Groupe des Cinq, Vladimir Stassov - présente un épisode historique célèbre. Le Prince Ivan Khovanski, chef du corps redouté des archets (ou Streltsy) créé par Ivan IV (alias "le Terrible"), est un boyard, c’est-à-dire un des premiers nobles de l’empire. De cette noblesse fidèle aux racines slavophiles et tatares qui s’est alliée aux religieux traditionalistes, les Vieux-Croyants (ces "Raskolniks" chers à l’écrivain Alexandre Soljénitsyne), radicalement opposés aux réformes tant religieuses que politiques, entreprises dans la deuxième partie du XVIIe siècle. Tous périront après avoir tenté un coup d’état au Kremlin.

© Opéra national de Paris.

L’inachèvement de l’opéra se remarque ici ou là dans quelques faiblesses du livret (le choix et l’enchaînement de certains épisodes, la caractérisation de deux ou trois personnages) mais l’œuvre présente beaucoup de très belles scènes, tout droit sorties des enluminures russes et des tableaux du peintre Vassili Sourikov (1848-1916), sources avérées du metteur en scène. Les scènes collectives sont par conséquent impressionnantes dans les choix classiques mais intelligents d’Andrei Serban, qui rendent lisibles tout autant les rapports de force entre les groupes de personnages (en gros, modernistes pro-européens menés par l’ambigu Prince Golitsine contre mystiques traditionalistes conduit par le moine Dosifei) que les mouvements de foule à Moscou. Les tableaux s’enchaînent le plus souvent sur une musique grandiose, puisant à la fois aux sources du folklore russe, des chants liturgiques orthodoxes et du modèle opératique verdien.

Mais justement les scènes intimistes, succédant aux grands chœurs qui font frémir (on a cependant connu le Chœur de l’Opéra de Paris plus précis), sont les moins réussies - à l’exception des face-à-face entre Golitsine, Ivan Khovanski et Dosifei. Le personnage fictif de Marfa, maîtresse abandonnée par le fils du Prince Ivan Khovanski, Andrei, et de plus voyante, n’est guère cohérent : pleurer son amour perdu jusque dans la scène finale - scène exceptionnelle car les Vieux-Croyants s’immolent par le feu pour échapper aux soldats du tsar - est juste ridicule, quand elle est censée partager leur foi radicale et leur destin. Sans parler du personnage d’Andrei Khovanski, encore plus risible. À essayer à tout prix de tresser les fils d’une intrigue historique convaincante et les fils d’une histoire mélodramatique sentimentale, les librettistes font perdre à l’opéra son efficacité dramaturgique. Et le rideau baissé cinq fois pour les cinq changements de décors n’arrange rien. La force du drame se perd à ces moments.

Mais justement les scènes intimistes, succédant aux grands chœurs qui font frémir (on a cependant connu le Chœur de l’Opéra de Paris plus précis), sont les moins réussies - à l’exception des face-à-face entre Golitsine, Ivan Khovanski et Dosifei. Le personnage fictif de Marfa, maîtresse abandonnée par le fils du Prince Ivan Khovanski, Andrei, et de plus voyante, n’est guère cohérent : pleurer son amour perdu jusque dans la scène finale - scène exceptionnelle car les Vieux-Croyants s’immolent par le feu pour échapper aux soldats du tsar - est juste ridicule, quand elle est censée partager leur foi radicale et leur destin. Sans parler du personnage d’Andrei Khovanski, encore plus risible. À essayer à tout prix de tresser les fils d’une intrigue historique convaincante et les fils d’une histoire mélodramatique sentimentale, les librettistes font perdre à l’opéra son efficacité dramaturgique. Et le rideau baissé cinq fois pour les cinq changements de décors n’arrange rien. La force du drame se perd à ces moments.

© Opéra national de Paris.

Et quel ennui que ces duos ! Entre Marfa et son amant infidèle Andrei, chantés de surcroît par des chanteurs en petite forme (Où étiez-vous ce mardi soir Vladimir Galouzine ? Aux abonnés absents…) ou encore cette scène absurde de crêpage de chignons avec une religieuse improbable, Susanna…

Heureusement, à chaque fois que le boyard Ivan Khovanski - puissant Gleb Nikolsky, vraiment princier - et que le moine Dosifei apparaissent, la salle chavire. Dosifei, c’est la jeune basse Orlin Anastassov, formidable. Il chante pour la plus grande gloire du dieu de la musique, avec l’exaltation mystique vraiment sombre qui convient, à l’unisson de cette œuvre ténébreuse, frappée au coin du haut style vieux-russien. Ces deux-là méritent vraiment le déplacement. N’oublions pas le clerc (Vadim Zaplechny), à qui revient la tâche écrasante d’ouvrir l’opéra, burlesque et brillant à souhait. Et puis le cinquième acte est absolument génial, enrichissant le grand souffle épique qu’on espère. Il est transcendé par une belle idée de mise en scène pour figurer flammes et cendres dans la forêt : les corps disparaissent et deviennent spectres.

Enfin, on se précipitera pour écouter le chef Michail Jurowski, applaudi chaleureusement par les musiciens de l’orchestre de l’Opéra (c’est plutôt rare). C’est dire à quel point ce fils d’un compositeur estimé (et père de deux chefs !) est le meilleur pour faire briller l’orchestration du grand compositeur de la Symphonie de Leningrad. Il a d’ailleurs été récompensé récemment par le Prix international Chostakovitch, décerné en Suisse.

Note :

*Le Groupe des Cinq était composé de Balakirev, Cui, Rimski Korsakov, Borodine et Moussorgski.

Heureusement, à chaque fois que le boyard Ivan Khovanski - puissant Gleb Nikolsky, vraiment princier - et que le moine Dosifei apparaissent, la salle chavire. Dosifei, c’est la jeune basse Orlin Anastassov, formidable. Il chante pour la plus grande gloire du dieu de la musique, avec l’exaltation mystique vraiment sombre qui convient, à l’unisson de cette œuvre ténébreuse, frappée au coin du haut style vieux-russien. Ces deux-là méritent vraiment le déplacement. N’oublions pas le clerc (Vadim Zaplechny), à qui revient la tâche écrasante d’ouvrir l’opéra, burlesque et brillant à souhait. Et puis le cinquième acte est absolument génial, enrichissant le grand souffle épique qu’on espère. Il est transcendé par une belle idée de mise en scène pour figurer flammes et cendres dans la forêt : les corps disparaissent et deviennent spectres.

Enfin, on se précipitera pour écouter le chef Michail Jurowski, applaudi chaleureusement par les musiciens de l’orchestre de l’Opéra (c’est plutôt rare). C’est dire à quel point ce fils d’un compositeur estimé (et père de deux chefs !) est le meilleur pour faire briller l’orchestration du grand compositeur de la Symphonie de Leningrad. Il a d’ailleurs été récompensé récemment par le Prix international Chostakovitch, décerné en Suisse.

Note :

*Le Groupe des Cinq était composé de Balakirev, Cui, Rimski Korsakov, Borodine et Moussorgski.

Spectacle vu le 22 janvier 2013.

"La Khovantchina", drame musical historique en cinq actes (1886).

Musique de Modeste Moussorgski (1839-1881).

Livret du compositeur et de Vladimir Stassov.

Orchestration de Dimitri Chostakovitch.

Michail Jurowski, direction musicale.

Andrei Serban, mise en scène.

Richard Hudson, décors et costumes.

Yves Bernard, lumières.

Laurence Fanon, chorégraphie.

Alessandro di Stefano, chef de chœur.

Gleb Nikolsky, Prince Ivan Khovanski.

Vladimir Galouzine, Prince Andrei Khovanski.

Vsevolod Grivnov, Prince Vassili Golitsine.

Orlin Anastassov, Dosifei.

Larissa Diadkova, Marfa.

Marina Lapina, Susanna.

Vadim Zaplechny, le clerc.

Orchestre et Chœur de l’Opéra National de Paris.

Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d’enfants de l’Opéra National de Paris.

Durée : 4 heures environ (avec 2 entractes).

Prochaines représentations :

Lundi 28 janvier, jeudi 31 janvier, mercredi 6 février, samedi 9 février 2013 à 19 h.

Dimanche 3 février 2013 à 14 h 30.

Diffusion en direct sur France Musique le 9 février 2013.

Opéra Bastille, Paris 12e, 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr

"La Khovantchina", drame musical historique en cinq actes (1886).

Musique de Modeste Moussorgski (1839-1881).

Livret du compositeur et de Vladimir Stassov.

Orchestration de Dimitri Chostakovitch.

Michail Jurowski, direction musicale.

Andrei Serban, mise en scène.

Richard Hudson, décors et costumes.

Yves Bernard, lumières.

Laurence Fanon, chorégraphie.

Alessandro di Stefano, chef de chœur.

Gleb Nikolsky, Prince Ivan Khovanski.

Vladimir Galouzine, Prince Andrei Khovanski.

Vsevolod Grivnov, Prince Vassili Golitsine.

Orlin Anastassov, Dosifei.

Larissa Diadkova, Marfa.

Marina Lapina, Susanna.

Vadim Zaplechny, le clerc.

Orchestre et Chœur de l’Opéra National de Paris.

Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d’enfants de l’Opéra National de Paris.

Durée : 4 heures environ (avec 2 entractes).

Prochaines représentations :

Lundi 28 janvier, jeudi 31 janvier, mercredi 6 février, samedi 9 février 2013 à 19 h.

Dimanche 3 février 2013 à 14 h 30.

Diffusion en direct sur France Musique le 9 février 2013.

Opéra Bastille, Paris 12e, 08 92 89 90 90.

>> operadeparis.fr